日常レポート

2008.11.21

水晶の川に 二子の渡し

~今朝は埼玉の熊谷で初霜が降りたそうです。空気も秋から冬へと変わろうとしています。~

アルタクラッセから見える多摩川・・すぐ目の前に二子玉川から川崎市高津区を渡す橋・・二子橋。

今日はその橋が出来る前に、昔ありました【二子の渡し】について少しお話したいと思います。

「橋が出来る前まで138年間、川を渡る為の渡し舟がありました・・・」

◆二子の渡しは、寛文9年(1669)、矢倉沢往還の継立村となった二子村が請け負ったが、天明7年(1787)瀬田村にも渡し舟の許可が下りました。長い間の渡しの歴史は・・大正14年二子橋の完成でその渡し舟の役目は終りました。二子の渡しは街道筋であるため、それら農民に加えて行商人や、特に江戸中期以降盛んになった大山詣での人々などにとっても大切な足として機能していたそうです。一方、かつて暴れ川とも呼ばれた多摩川の水かさによっては、人々は両岸で何日も足止めされる場合も少なくなかった為、渡し場の周りには茶屋や食事処、宿屋などが集まり、二子・溝口宿は街道沿いの宿場町として発展していました。

その二子で、多摩川を見つめながら育った岡本かの子の小説『川』に次の一節があります。

『 かの女は水の浄らかな美しい河の畔でをとめとなった女である。其の川の水源は甲斐か秩父か、地理に 晦 (くら) いをとめの頃のかの女は知らなかった。ただ水源は水晶を産し、水は白水晶や紫水晶から滲み出るものを思っていた 』万葉の時代から多摩川は多くの詩文に描かれたが、これは絶品の1つといわれています。

◆岡本かの子は二子の旧家であり、大貫家 (おおぬき) 貫家の出身で、生家に近い二子神社(田園都市線二子新地駅徒歩3分)境内に長男の岡本太郎が制作した、かの子の文学碑があります。「誇り」と名づけた高さ5mのまっしろな彫刻が、白鳥のように多摩川に向かって、ひらりと、伸びあがっている。太郎はこれを「かの子のいのち」と表現しています。※昭和37年に台座と築山を建築家丹下健三制作し建てられました。

◆幕末の二子の渡しの模様を<川幅60間(約110m)余、夏は 船渡 (ふねわたし) にて冬の間は橋を架せり>と記述している。水嵩の減る冬は簡単な橋を架けたが、夏は増水して氾濫し、しばしば川筋が変わるほどだったと言われていました。【文/週刊新潮10月2日号より】

~今は再開発の影響か、二子玉川駅からすぐの兵庫島あたりの河川敷は大規模な整備工事をしていて現在立入禁止となっています。屋形船が何十隻もでて川遊びをしたり、「海へ行かずとも多摩川で海水浴」と言われた時代ももう遠い昔の記憶・・・。しかし昔、かの子がこの川を見つめていた頃と同じように・・多摩川は【人々の希望】を乗せて未来へと流れていくことでしょう~

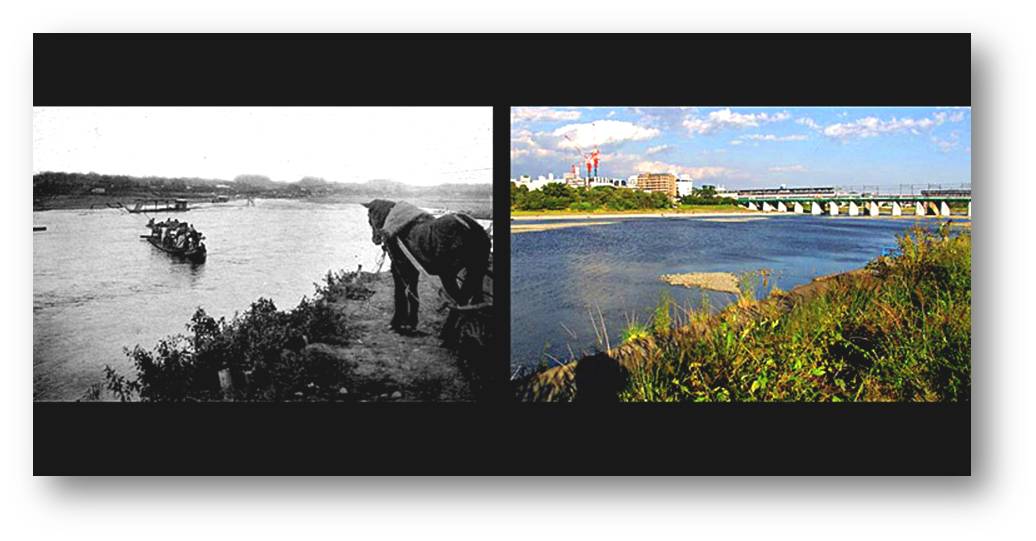

①左の写真は1925年大正14年に二子橋が完成する以前 『明治時代の二子の渡し』

②右の写真は1960年代(昭和30年~40年代)の頃 『二子橋下で川水浴』

【写真提供/協力 二子玉川郷土史会会長池田良夫氏/二子玉川商店街伊東氏】